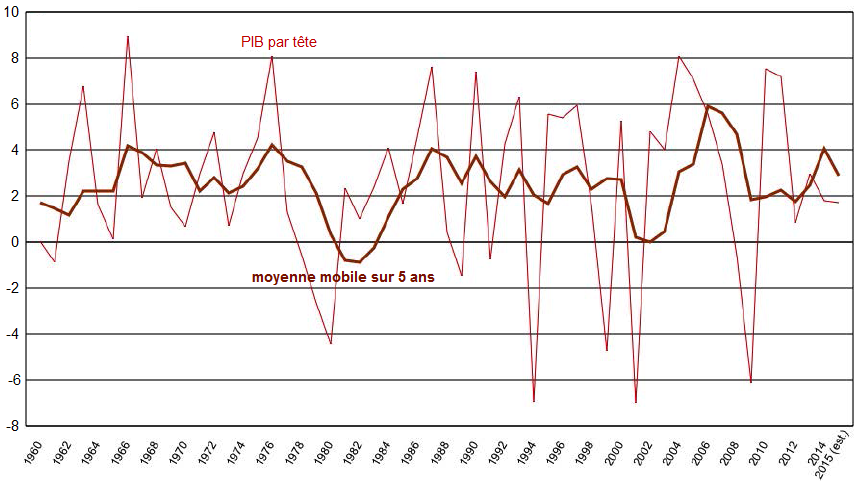

La crise financière de 2001 a été un point tournant dans la récente histoire économique de la Turquie. En effet, selon Daron Acemoğlu et Murat Üçer (2015a, 2015b), les cinq années qui l’ont suivie ont été marquées par une croissance forte, inclusive et de qualité. Le PIB par tête a augmenté en moyenne d’environ 6 % par an, soit à un rythme qui n’avait pas été observé depuis les années soixante. Cette performance n’est pas due à la seule accumulation des facteurs : la moitié de la croissance du PIB par tête s’est expliquée par la croissance de la productivité totale des facteurs, puisque celle-ci s’est maintenue à environ 3 % entre 2002 et 2006. Au cours de cette période, l’investissement est passé de 12 à 22 % du PIB, avant tout sous l’impulsion de l’investissement en machines et équipements. Grâce à une croissance annuelle de la productivité tournant autour de 7 %, la part de l’activité manufacturière dans le PIB (à prix constants) est passée de 22 % à 24 % entre 2001 et 2007. L’inflation, qui atteignait en moyenne 80 % durant les années quatre-vingt-dix, n’était plus qu’à un chiffre. Le secteur public s’est fortement désendetté après la crise financière : la dette publique est passée de 75 % à 35 % du PIB, ce qui permit au gouvernement de se constituer une marge de manœuvre budgétaire.

GRAPHIQUE Taux de croissance du PIB par tête turc (en %)

source : Üçer et Acemoğlu (2015b)

Toujours entre 2002 et 2006, la base économique s’est élargie de deux façons. D’une part, grâce au rattrapage des niveaux de productivité impulsé par les investissements dans les infrastructures et l’amélioration de la qualité des services publics dans les, le début des années deux mille fut marqué par une convergence des niveaux de vie entre les régions littorales à l’ouest et les régions à l’intérieur des terres, notamment les villes des « tigres anatoliens ». En effet, la croissance avait jusqu’alors tendance à se confiner aux grandes villes industrielles à l’ouest du pays. D’autre part, l’Etat a accru ses dépenses consacrées à la santé et à l’éducation, ce qui a permis de fortement réduire les inégalités de revenu et les inégalités d’accès aux services publics. Les taux de pauvreté se sont réduits, la classe moyenne s’est développée et les inégalités de revenu ont diminué, notamment avec la forte croissance des salaires parmi les plus modestes. Le taux de mortalité infantile, l’espérance de vie et la qualité de l’éducation (mesurée notamment par les résultats aux tests PISA) ont connu un rattrapage rapide sur les moyennes des pays de l’OCDE.

La croissance turque a ralenti autour de 2007 et Üçer et Acemoğlu suggèrent que ce ralentissement s’est amorcé avant qu’éclate la crise financière mondiale, ce qui suggère que des facteurs structurels sont à son origine. La croissance du revenu par tête a atteint en moyenne 3 % entre 2007 et 2014. Après s’être contracté de 5 %, le PIB a rebondi au rythme insoutenable de 9 % entre 2010 et 2011, alimenté par les politiques expansionnistes. La banque centrale a réduit son taux directeur de plus de 10 points de pourcentage et le taux d’intérêt réel s’est retrouvé en territoire négatif, alors qu’il atteignait environ 7,5 % avant la crise financière mondiale. Les dépenses publiques sont passées de 13 % en 2006 à 16 %, érodant l’excédent primaire que le secteur publique était parvenu à générer. Les dépenses publiques contribuent désormais à 25 % de la croissance du PIB, contre une moyenne de 10 % entre 2002 et 2006. Malgré le fort assouplissement des politiques conjoncturelles, la croissance enregistrée après 2007 fut de mauvaise qualité. Depuis 2010, l’investissement dans le secteur manufacturier et la croissance de la productivité se sont effondrés. Certaines estimations suggèrent que la croissance de la productivité totale des facteurs est désormais négative. Les inégalités ont augmenté à nouveau.

L’évolution du solde courant traduit la dégradation de la qualité de la croissance. La forte croissance de la période 2002-2006 s’accompagnait d’un léger déficit courant, mais ce dernier s’est par la suite fortement creusé. Alors que les entrées de capitaux contribuaient à financer l’investissement entre 2002 et 2006, elles alimentent aujourd’hui la consommation. Le financement même du déficit courant est inquiétant : le financement de long terme et les investissements directs à l’étranger ont laissé place à des entrées de capitaux de plus court terme, donc potentiellement plus instables. La lire turque fut l’une des devises ayant subi les plus fortes dépréciations suite à l’annonce du tapering par la Fed. Un analyste de Stanley Morgan a ainsi forgé le terme de « fragile five » pour désigner la Turquie, l’Afrique du Sud, du Brésil, de l’Inde et de l’Indonésie ; ces cinq pays émergents ont non seulement vu leurs perspectives de croissance être fortement révisées à la baisse, mais ils se sont révélés être fortement dépendants du financement extérieur et ils ont connu de fortes turbulences sur le marché des changes

Üçer et Acemoğlu affirment que l’accélération de la croissance turque suite à la crise financière de 2001 et sa décélération à partir de 2007 sont liées à des dynamiques institutionnelles. Les institutions ont connu une série de réformes favorables à la croissance suite à la crise financière, notamment les réformes du secteur bancaire, l’indépendance de la banque centrale qui permit de pratiquement juguler l’inflation, la meilleure gestion des dépenses publiques et la plus grande transparence dans les décisions gouvernementales. La seconde moitié des années deux mille fut par contre marquée par une dégradation de l’environnement institutionnel, comme le dénote notamment la hausse du niveau apparent de corruption, et cette évolution briderait le potentiel de croissance de l’économie turque.

Selon Üçer et Acemoğlu, ces progrès et reculs institutionnels furent eux-mêmes étroitement liés aux dynamiques politiques. En effet, la période 2002-2006 coïncide avec un approfondissement de la démocratie en Turquie sous l’aiguillon de l’Union européenne, un recul de l’influence de l’Armée et un élargissement de la participation politique. L’Armée était effectivement au pouvoir depuis le coup d’Etat de 1980 ; lors des élections de 2002 le parti Justice et Développement (AKP) arriva au pouvoir avec la volonté affichée de mieux répartir les gains de la croissance dans la population et sur l’ensemble du territoire. Embrassant l’orthodoxie économique du FMI et de la Banque mondiale, l’AKP fut à l’origine des réformes structurelles d’après-crise et du plus grand investissement dans l’éducation, la santé et les infrastructures. Malheureusement, au cours de la seconde moitié des années deux mille, les relations entre la Turquie et l’Union européenne se sont effondrées et les divers contrepoids limitant l’influence du parti au pouvoir se sont effrités. En conséquence, les médias se sont retrouvés aussi contrôlés que durant le régime militaire et ils peuvent ainsi difficilement amener le gouvernement à rendre des comptes. Le système juridique a quant à lui perdu le peu d’indépendance qu’il avait précédemment gagné. Üçer et Acemoğlu craignent notamment que l’évolution du système politique turc vers un véritable régime présidentiel s’accompagne de la disparition des divers contrepoids visant à limiter le pouvoir présidentiel.

Références

commenter cet article …

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)